Evolución de la mente

Podemos seguir la evolución de la mente

atendiendo al desarrollo del lenguaje, entendido como modo codificado

(simbólico) de pensamiento y comunicación. El lenguaje es el instrumento

esencial para construir y comunicar

ideas y conceptos.

Evidentemente, carecemos de certidumbres para

rastrear el linaje de primates donde se produjo el origen de la mente humana.

Sin embargo, podemos bosquejar el punto común de capacidades cognitivas que

compartimos con el ancestro común a humanos y con el linaje de los primates

actuales no humanos, suponiendo que no se haya producido una pérdida de las

facultades adquiridas.

Ateniéndonos a este razonamiento, hemos de suponer que cuando se produjo

la escisión, hace unos 6 Ma, entre el ancestro común a humanos y chimpancés (o

bonobos) gozaría de capacidades muy similares a las de los actuales simios y

que, por tanto, cualquier homínido posterior en este linaje habrá poseído estas

facultades, probablemente en un desarrollo progresivo.

Muchos no creen que la comunicación entre los simios constituya un

auténtico lenguaje. Sin embargo, otros que han estudiado al bonobo –en

particular al llamado Kanzi-, encuentran evidencias de un auténtico lenguaje.

Este simio fue capaz manipular un tablero con más de un centenar de signos para

expresar sus deseos inmediatos y de reconocer y obedecer una amplia gama de

órdenes expresadas en frases complejas en inglés por parte de los

experimentadores; llegó a responder preguntas sencillas, si bien no se registró

que formulase preguntas él mismo. Kanzi también talló y empleó útiles líticos y

generó imágenes sobre una lámina de papel, según Carlos Burguete Prieto en Evolución de la mente. Desde el inicio de la

encefalización en primates hasta el universo inteligente, La

Voz de la Ciencia.

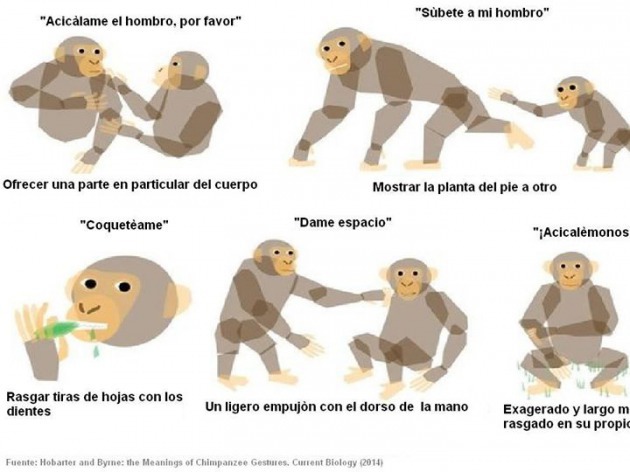

Estudio

realizado por los primatólogos Catherine Hobaiter y Richard Byrne de la universidad de St. Andrews en las selvas de

Uganda (África) en 2014. Fuente: Viaje

en el Tiempo

También se pudo observar otras capacidades cognitivas en estos simios,

como la del engaño táctico que supone la capacidad para leer e interpretar la

mente de otro; variantes con carácter cultural en la fabricación y empleo de

útiles entre los chimpancés de Tai, Gombe o Mahale; sistemas de transmisión de

conocimiento intergeneracional; lo que

podríamos llamar ritual funerario, pues ante un compañero muerto, los adultos

hicieron un corro silencioso ante el cadáver del cual eran rechazados y expulsados

los individuos infantiles y, finalmente, cacerías de monos diana por parte de

chimpancés en los que es evidente una organización, planificación, división de

funciones y alianzas estratégicas.

Los chimpancés emplean una amplia farmacopea

que incluye la ingestión de hojas no digeribles que arrastran los parásitos

intestinales. Tienen un incipiente sentido del humor, especialmente

escatológico, por lo que hemos de considerar que la risa no es exclusivamente

humana, sino que parece estar enraizada más allá del origen del género Homo.

Los investigadores han hallado evidencia neurológica que apoya la tesis

de que los chimpancés gozan de ciertas estructuras cerebrales que se suponen

relacionadas con el lenguaje en humanos. La asimetría de una pequeña zona

neuronal llamada planum temporale,

localizada justo debajo del oído (mayor en uno de los hemisferios, generalmente

el izquierdo) se consideraba una característica humana, importante en la

comprensión del lenguaje. Hasta hoy, pues un estudio reveló que esta asimetría

también se encontraba en los chimpancés.

Situación

del Planum temporale

Fuente: Conec

El

origen del lenguaje se podría retrasar en el tiempo si se logra detectar

connotaciones lingüísticas en los sistemas de comunicación de las aves o de los

mamíferos marinos, como los resultados de recientes investigaciones sobre los

cantos de las ballenas corcovadas, investigaciones que parecen sugerir la

existencia de connotaciones gramaticales en las comunicaciones de estos

cetáceos.

Los

“rupturistas” no aceptan estas evoluciones y defienden que el lenguaje emergió

súbitamente con la aparición de Homo

sapiens hace 40.000 años en Eurasia. Niegan la existencia de un

protolenguaje a partir del cual se desarrollase el lenguaje de forma gradual.

Opinan que la aparente explosión simbólica del Paleolítico Superior europeo

iría acompañada de un aumento drástico en la complejidad y estructuración

lingüística. Las ventajas adaptativas del lenguaje moderno serían suficientes

para explicar los cambios conductuales que supuestamente acaecieron durante la

transición Paleolítico Medio-Superior.

Las posturas rupturistas débiles conceden a

neandertales y demás homínidos pre sapiens la posibilidad de un lenguaje

rudimentario, muy lejos del lenguaje tal y como lo conocemos.

Por otro lado, los continuistas, basándose en la anatomía y desarrollo

del cerebro, la psicología y la cognición y etología comparativa de primates,

defienden una evolución gradual del lenguaje a partir de las primeras

poblaciones de Homo ergaster o erectus que comenzaron a salir de

África.

Diorama del National Museum of

Indonesia, Jakarta, representando a una familia de Homo erectus en Sangiran hace 900.000

años

Los

posicionamientos más continuistas sugieren que el único gran cambio en la

morfología cerebral relacionado con el lenguaje tuvo lugar con el advenimiento

de Homo habilis. El estudio de

cráneos y réplicas internas del cerebro de Homo

habilis o de Homo erectus de hace

1,55 millones de años ha permitido afirmar que estas estructuras apenas han

cambiado desde entonces y que, por lo tanto, los primeros Homo gozaban de la

capacidad neurológica necesaria para producir y emplear un lenguaje articulado.

Los investigadores han demostrado la existencia de prominencias características de la zona de

Broca en Homo habilis, así como de modelos

circunvolutivos sorprendentes en los lóbulos parietales inferiores y

superiores, en el arco parietoccipital y quizás el surco parietoccipital,

además del surco intraparietal que incluye parte del área de Wernicke.

Otras líneas de investigación tratan de

inferir capacidades lingüísticas en comportamientos guiados por reglas (supuestamente

análogas a las reglas gramaticales o sintaxis) en la talla lítica, de la

capacidad para el pensamiento simbólico a partir de imágenes con hipotéticos

rasgos semánticos (caliza con una grafía a base de líneas quebradas hallada en

Blombos Cave, Sudáfrica, datada en 70.000 años, y la supuesta figurilla en

piedra volcánica con signos de haber sido manipulada para reforzar su similitud

con una figura humana femenina, hallada en el yacimiento de Berekhat Ram en los

Altos del Golan), o fisiológica, como el estudio de la morfología de la base de

cráneos fósiles, de las improntas de las estructuras cerebrales remanentes en

las paredes internas de cráneos fósiles, el grosor del canal óseo para el paso

de los nervios hipoglosos que controlan los movimientos de la lengua, de vaciados naturales de la cavidad craneal o

de hallazgos inusuales como el hioides de un neandertal (La

Voz de la Ciencia).

Tablilla de

arcilla de la cueva sudafricana de Blombos (70.000 B.P), mucho antes de la

supuesta ruptura cognitiva de hace 35.000 años con la llegada a Europa de Homo sapiens.

Posible

figura antropomorfa procedente del yacimiento de Berekhat Ram, datada entre 200

y 300.000 años antes del presente

En

1861, Broca

sugirió que lo que conocemos como área de Broca en el córtex cerebral sería el

motor del habla, introduciendo en neurología los conceptos de localización y de

lateralización hemisférica cerebral. Algo más tarde, en 1874, Wernicke

detectó una zona (zona de Wernicke) que incluye parte del lóbulo parietal inferior

y la parte superior del lóbulo temporal. Esta zona se corresponde con aquellas

relacionadas con funciones auditivas y viseo-auditivas asociadas al habla y a

la comprensión del lenguaje. Su falta o deterioro implica afasia y anomia.

En

cuanto a las evidencias físicas del

cerebro de los neandertales, cabe decir que las fisuras silvianas

detectadas en el vaciado endocraneal de La Chapelle-aux-Saints son muy

similares a las de los humanos modernos, lo que apoya la tesis de su capacidad

para el lenguaje.

Los continuistas defienden un modelo derivado

de la morfología y etología comparada de primates que sugiere que la necesidad

de grupos mayores entre nuestros primeros ancestros fue la que condujo a la

evolución del lenguaje y a la encefalización de los homínidos.

De

esta manera, cuando el grupo se hizo lo suficientemente grande se produjo el

rápido desarrollo del lenguaje, necesario para mantener la cohesión social. El

tamaño del grupo depende del número de relaciones sociales que pueda controlar

un individuo, el cual está relacionado con el tamaño del neocórtex.

Entre los actuales primates el tamaño de los grupos está

autoregularizado hasta llegar al punto crítico en que un tamaño umbral

inalcanzable hace que se escinda el grupo. Una vez escindido, los grupos

resultantes podrían crecer de nuevo hasta ese tamaño umbral y dividirse otra

vez.

Esta

organización del sistema se vería drásticamente alterada con la aparición de

una nueva variable, el lenguaje, que permitiría un crecimiento geométrico de

ese tamaño umbral, disparándose hasta los ingentes tamaños grupales de las

sociedades occidentales actuales. Esta tarea de almacenamiento, procesado y

transmisión de la información necesitaría léxicos cada vez más amplios,

sintaxis más complejas y, en consecuencia una reestructuración y aumento de la

capacidad neuronal del cerebro

Durante la evolución del Homo,

la gramática y la sintaxis habrían emergido con el advenimiento de Homo sapiens arcaico hace

entre 250.000 y 300.000 años, lo que se asociaría al primer desarrollo de las

creencias. Ningún nuevo cambio genético habría sido necesario una vez logradas

estas conquistas. El lenguaje surgiría como un útil parta interpretar la

intencionalidad en la interacción social.

El principal

hito en la evolución de la mente humana.

Las

diferencias entre el cerebro del hombre y del primate son cuantitativas, pues no

se ha hallado una sola estructura cerebral en el hombre que no estuviese

presente en el cerebro de otros primates.

Sin embargo, se aprecia que –excepto las áreas olfativas- casi todas las

regiones del cerebro humano son mayores que las de los de monos y simios.

Entre las que más han crecido en el ser humano aparece el ganglio basal,

el cerebelo

o las áreas

premotoras (APm), que juegan un

papel primordial en el aprendizaje por procedimiento.

Las

APm forman parte de la corteza motora que comprende las áreas de la corteza

cerebral responsables de los procesos de planificación, control y ejecución de

las funciones motoras voluntarias. Se suele definir procedimiento como un

conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. En definitiva, es saber hacer algo. Los

términos hábitos, técnicas, habilidades, estrategias y métodos quedan

englobados en la palabra procedimiento. Conducir un vehículo, hacer el nudo de

la corbata, vestirse, interpretar un mapa o construir una batería de preguntas

de examen son ejemplos de procedimientos.

También

presentan mayor desarrollo el hipocampo, importante para el aprendizaje

declarativo (almacena la información en la memoria a largo plazo. El

conocimiento declarativo es información consistente en hechos, conceptos o

ideas conocidas conscientemente y que se pueden almacenar como proposiciones) y

para la memoria espacial, y el área de Broca, crítica para el lenguaje.

Además, dos áreas

neocorticales de asociación están especialmente desarrolladas en

nuestra especie, como los lóbulos prefrontales

que son básicos para la planificación a largo plazo y la creatividad, o

las áreas de

asociación parietales, importantes para los comportamientos que

requieren síntesis de información auditiva, visual y/o somatosensora.

La

expansión del cerebro humano ha proporcionado un aumento en la capacidad de

proceso de información, así como la conectividad sináptica

de un cerebro mayor proporcionan capacidades incrementadas para romper

en componentes discretos las percepciones sensitivas holísticas, las acciones

motrices y los conceptos, y para combinar y recombinar flexiblemente estos

elementos discretos en nuevas construcciones mayores y ricas en información.

Otro

diferencia con los simios la encontramos en la mayor plasticidad neuroanatómica del cerebro humano ante los estímulos

medioambientales, que es compartida con otros muchos mamíferos y que hace que

aquél pueda considerarse un órgano bioambiental o biosocial.

Características

del cerebro humano y su evolución es el hipermorfismo o desarrollo de un órgano

cada vez mayor que la del estado de la especie ancestral. Un cerebro más grande

no necesariamente significa más inteligente. El tamaño absoluto del encéfalo no

es una buena medida de la inteligencia, ya que su volumen depende del tamaño

del cuerpo. Los humanos no somos los mamíferos con el mayor encéfalo, siendo

mayores los del elefante africano (5.600 gramos) o algunas ballenas (6.800

gramos).

El encéfalo cumple las tareas de la

coordinación del funcionamiento resto del cuerpo, y por lo tanto debe ser

grande en las especies de gran tamaño corporal.

Más

preciso es hablar del coeficiente de encefalización, que mide el

tamaño relativo del cerebro respecto al tamaño corporal. Los humanos tenemos un

cerebro 7 veces superior que un mamífero de su tamaño, pero sólo 3 veces superior comparado con cualquier otro

primate actual.

Los

cerebros de los chimpancés y gorilas tienen una alta tasa de crecimiento

prenatal, pero está se frena ostensiblemente después del nacimiento. Sin

embargo, los humanos se diferencian de sus primos porque en su evolución lograron

obtener un rápido crecimiento del cerebro antes del nacimiento y dos años

después de éste.

El

neocórtex es la estructura que más ha crecido con relación al peso corporal, y

su crecimiento y desarrollo están íntimamente relacionados con el de las funciones

cognitivas.

Otra característica del cerebro humano es que

cuando se produce un desorden en el hemisferio izquierdo es seguido de una

transferencia al hemisferio derecho de las funciones lingüísticas normalmente

regidas por el izquierdo. El gran éxito de la evolución de los homínidos ha

sido asegurar la organización asimétrica, que ha doblado la capacidad de la

corteza. La estrategia de la asimetría ha permitido un gran crecimiento del

neocórtex sin requerir demasiado crecimiento del cerebro.

Después de lo visto y, de acuerdo con lo expuesto,

se podría afirmar que el primer hito en la evolución del cerebro humano pudo

ser el desarrollo del lenguaje como medio de comunicación codificada asociado a

una creciente capacidad para la abstracción, para la creación y uso de símbolos

portadores de información. Este proceso, plasmado en la escala del tiempo,

apenas despegó durante millones de años.

Sin embargo, inesperadamente, hace uno

40.000 años, la creación y transmisión de ideas en el espacio y en el tiempo

experimentó una gran aceleración que

desembocaría en lenguajes complejos que se plasmarían físicamente en pinturas,

signos, símbolos e iconos que culminaría con la externalización de la

información que supone la escritura.

Primeros

símbolos humanos

Un

salto importante fue la mecanización de la escritura que supuso la imprenta.

La difusión del conocimiento sufrió un empuje inusitado. El siguiente gran hito

sería la revolución informática y la irrupción de internet. Ahora sí que podemos

apreciar la magnitud del cambio producida en unos pocos cientos de años.

Imprenta de

Gutemberg

Internet

En

el otro extremo de la línea temporal, asistimos hoy casi atónitos a un

crecimiento exponencial, no de la capacidad intrínseca de nuestras mentes, sino

de la potenciación extrasomática de las mismas. También entrevemos la posible

consecución del ambicioso objetivo de crear inteligencia consciente más allá de

la computación, o incluso una suerte de inmortalidad de las mentes individuales

mediante su volcado a un soporte informático.

Estos gigantescos avances tecnológicos, según Burguete (La

Voz de la Ciencia) parecen

llevarnos inexorablemente hacia la singularidad que anuncia Ray Kurzweil,

apóstol del transhumanismo, ingeniero experto en inteligencia artificial, cree

que estamos acercándonos al momento en que las máquinas ganen consciencia. A

ese momento él lo llama, la singularidad.

Las

interfaces cerebro-máquina, además de las casi inimaginables mejoras a nivel

médico y sensorial, podrían permitir en un plazo no demasiado largo, el control

de todo tipo de dispositivos con el pensamiento o incluso la constitución de una red cerebral, una

internet neural. Cerebros aumentados e interconectados. Telepatía, telequinesia

y cerebros en red. Tal y como algunos creen que pueda existir la vida en el

espacio, por lo que es necesario “escucharles” mediante radiotelescopios. Los

sistemas estelares llamados Kepler 22 y Kepler 62 son prometedores hallazgos

para la ansiada detección de alguna señal de radio emitida por alguna

civilización de este tipo.

Área de la

galaxia estudiada por la nave espacial Kepler (Imagen: NASA)

Divulgadores

científicos y escritores de ciencia-ficción hablan del próximo hito que supone

la colonización de otros mundos y el contacto con otras formas de vida inteligente.

Este nuevo jalón en la exploración humana hallaría pleno respaldo y

justificación en las ideas de mentes como las de Kurzweil, Dyson o Gardner

en El Universo Inteligente.

Éste

último es el autor de la hipótesis del biocosmos egoísta cuya idea básica es

que la vida y la inteligencia son el fenómeno cósmico principal y que todo lo

demás, es decir, las constantes de la naturaleza o los caminos de la evolución

biológica, etc., es secundario y derivativo (Inteligencia

artificial vs alma). La emergencia de la vida y de la inteligencia no

serían accidentes sin sentido en un cosmos hostil casi carente de vida, sino

que residen en el núcleo de la vasta maquinaria de la creación, de la evolución

y de la replicación cósmica.

Burguete (La

Voz de la Ciencia) comenta: “Podrían estas ideas casi metafísicas

tildarse de sumamente especulativas cuando ni siquiera hemos hallado vida

inteligente fuera de la Tierra y, según algunos que tiran de ironía, aún

tenemos que demostrarnos a nosotros mismo que existe en nuestro propio planeta”.

Bibliografía

Resumen del artículo de Carlos Burguete Prieto en Evolución de la mente. Desde el inicio de la

encefalización en primates hasta el universo inteligente, La

Voz de la Ciencia

Comentaris